私たちの身の回りに急速に広がった3Dプリンティングは、すでに医療、建築、製造業、さらには家庭用としても活用されるようになっています。その進化形として注目を集めているのが「4Dプリンティング」です。では、この“4D”とは一体何を意味し、どのような可能性を秘めているのでしょうか。本記事では、投資や技術の未来を考える上でも重要な4Dプリンティングについて、分かりやすく解説していきます。

1.4Dプリンティングの定義

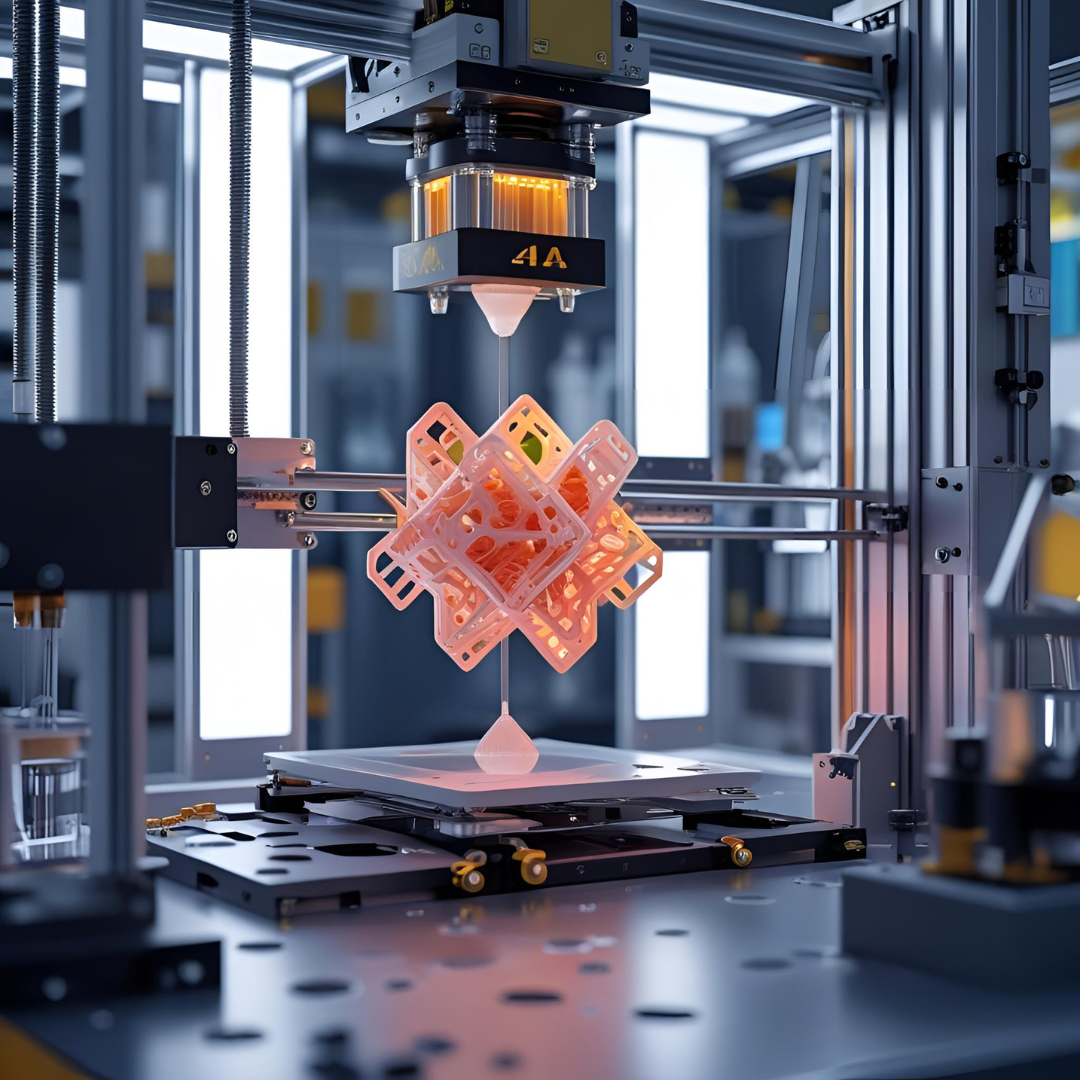

3Dプリンティングは、デジタルデータに基づいて材料を積層し、立体的な物体を作り出す技術です。これに対して「4Dプリンティング」とは、時間(Time)という次元を付加したプリンティング技術を指します。つまり、印刷された物体が時間の経過や外部刺激に応じて形状や機能を変化させるという点が特徴です。

「静的な構造物を作る3Dプリンティング」から、「動的に変化する構造物を作る4Dプリンティング」へ。これが最大の違いといえるでしょう。

2.どのように変化するのか?

4Dプリンティングでは、主に「スマートマテリアル(賢い素材)」と呼ばれる特殊な材料が用いられます。代表的な例としては、以下のような外部刺激に反応して形を変える素材です。

- 熱:一定の温度に達すると折り畳まれた構造が展開する

- 水分:吸湿すると伸縮するハイドロゲル

- 光:紫外線など特定の波長で硬化・軟化する

- 磁場や電場:外部フィールドに応答して変形する

これらの特性を組み込むことで、例えば水に触れると自動的に形が変わる構造体や、温度変化に応じて動作する自己組立型の部品を作り出せるのです。

3.活用分野の可能性

4Dプリンティングはまだ研究段階の技術ですが、その応用範囲は非常に広大です。いくつかの注目領域を見てみましょう。

(1)医療分野

・体温や体液に反応して変形するステントや薬剤カプセル

・患者ごとにカスタマイズされた人工組織や臓器

(2)建築・インフラ

・気候条件に合わせて自動的に開閉する建材

・水害や地震に応答して形を変える安全構造物

(3)製造業・ロボティクス

・自己組立する部品やロボットパーツ

・輸送効率を高めるために折り畳み可能な製品

(4)日常生活製品

・温度や湿度に応じて通気性が変わる衣服

・使用状況に応じて形状を調整できる家具

このように、私たちの生活に直結する分野において革命的な影響を与える可能性があります。

4.3Dから4Dへ進化する意味

3Dプリンティングが「作る時間を短縮し、自由度を広げる技術」だとすれば、4Dプリンティングは「作った後に進化し続ける技術」です。従来の製造物は作られた時点で機能が固定されますが、4Dプリンティングによる製品は環境適応性や自己修復性を備えることができます。これは、持続可能性や省エネルギーといった観点からも重要です。

また、従来の大量生産の考え方から、より柔軟で個別化されたモノづくりへシフトするきっかけになるとも言われています。

5.課題と今後の展望

もちろん、4Dプリンティングはまだ発展途上であり、以下のような課題があります。

- スマートマテリアルのコストが高い

- 耐久性や安全性に関する実証データが不足している

- 大規模生産に向けた技術的基盤が整っていない

しかし、世界中の研究機関や企業がこの分野に投資を進めており、2030年代には実用化が加速すると見込まれています。特に医療や建築といった社会的インパクトの大きな分野で、先行的に導入が進む可能性が高いでしょう。

6.投資家・研究者にとっての意義

4Dプリンティングは、量子コンピュータやAIと並び「次世代技術の中核」となる可能性を秘めています。特許出願も世界的に増加傾向にあり、日本企業にとっても新しいビジネスチャンスが広がっています。

技術そのものの成熟には時間がかかるかもしれませんが、関連分野(スマートマテリアル、バイオマテリアル、先端製造プロセスなど)はすでに投資対象として注目されています。

7.まとめ

4Dプリンティングとは、「3Dプリントされた物体が時間の経過や外部環境に応じて変化する技術」を意味します。その核となるのはスマートマテリアルであり、医療、建築、製造、日用品など多岐にわたる分野で革新をもたらす可能性があります。まだ課題は残されていますが、未来のモノづくりを大きく変えるゲームチェンジャーであることは間違いありません。

私たちが「作るもの」が、やがて「生きて変化するもの」へと進化する──その未来を切り開くのが4Dプリンティングなのです。

出典:”Advances of 3D/4D printed hydrogels for sensory and nutritional enhancement of cell-cultured meat”

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0963996925016254