近年、資源の減少や環境変化により、天然ウニの漁獲量は大きく減少しています。そんな中、「痩せウニ」を養殖によって再生させ、付加価値の高い食材として提供する取り組みが注目を集めています。

岩手県の北三陸ファクトリーが進める「ウニ再生養殖」は、まさにその代表例です。同社はPRTIMESで新たな取り組みを発表しており、その背景には、同社が取得した特許第7738838号の技術が関わっています。本記事では、ニュースと特許の両面から、このユニークな養殖技術を解説していきます。

1.痩せウニを美味しいウニへ ― 再生養殖の仕組み

天然のウニは、環境条件や餌の不足により、身入りが悪く「痩せウニ」と呼ばれる状態になることがあります。市場価値は低く、漁業者にとっても悩みの種でした。

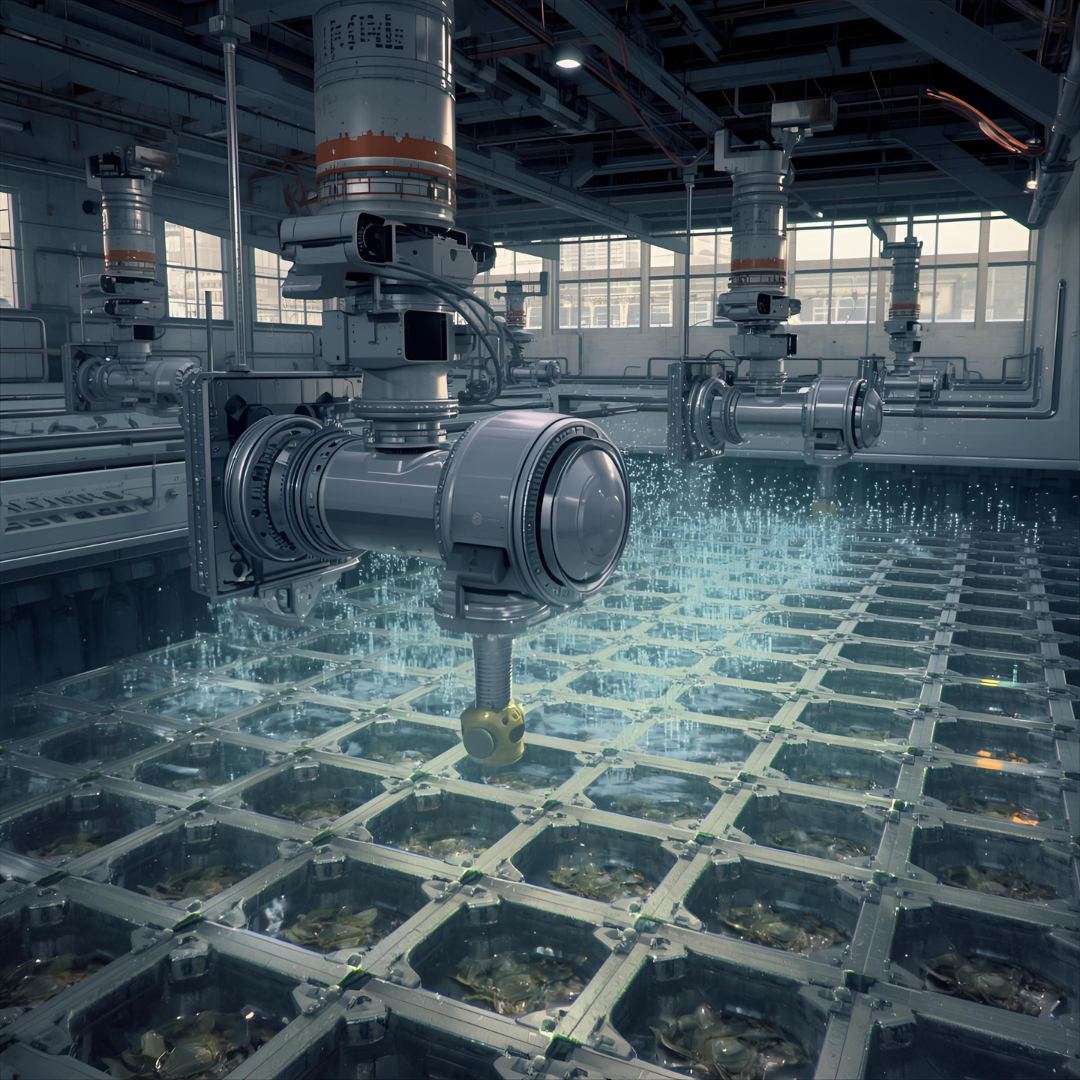

北三陸ファクトリーは、こうした痩せウニを特別に開発した配合飼料で一定期間養殖することで、生殖巣(食用部分)を肥大化させ、美味しい商品価値のあるウニに再生させています。

これにより、資源の有効活用や地域漁業の持続性に大きく貢献することが期待されています。

2.特許が支える「崩れないウニの餌」

再生養殖の鍵となるのが、同社が取得した特許第7738838号「配合飼料」です。

[発明の課題]ウニやナマコなどの底生生物は、魚と比べて食べるスピードが遅いため、普通の餌では水中ですぐに崩れてしまいます。餌が崩壊すれば無駄が増え、効率的な養殖は難しくなります。

[課題の解決策]そこで特許技術では、水に不溶の微細繊維(セルロースやキチンなど)を飼料に配合。これにより、餌が水中で崩れにくくなり、長時間形を保ったまま残存します。さらに、クエン酸などを架橋剤として加えることで、より高い形状保持性を実現しています。

実験では、水中で30分振とう後も乾燥重量の30%以上が残るという結果が得られており、通常の餌と比べても大きな差があることが確認されています。

3.飼育試験の成果

特許明細書の実施例では、開発した飼料を用いてキタムラサキウニを養殖したところ、以下の成果が示されています。

- 餌の残存率が高く、効率的に摂餌可能

- ウニの平均重量や生殖巣指数が有意に向上

- 薄層状に加工することで、ウニが食べやすい形状を実現

つまり、この技術は「餌の持ち」と「食べやすさ」の両立に成功しており、痩せウニを効率よく再生する基盤となっています。

4.食品技術と地域漁業の未来

北三陸ファクトリーの取り組みは、単なる技術革新にとどまりません。

- 痩せウニを商品化することで漁業者の収入増につながる

- 資源を無駄にしないサステナブルな漁業を実現

- 将来的には海外市場への展開も期待できる

食品産業における「特許技術の社会実装」の好例といえるでしょう。

5.まとめ

- 北三陸ファクトリーは「痩せウニ」を再生する養殖技術を展開

- 特許第7738838号は「崩れにくいウニ用配合飼料」を保護

- 水に不溶の微細繊維を活用し、餌の形状保持性を高めている

- 実験ではウニの成長や品質向上が確認され、漁業の持続性に貢献

「ウニ再生養殖」は、海洋資源管理の新しいモデルとして、今後ますます注目されるはずです。

出典1:PRTIMES

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000087600.html

出典2:特許情報プラットフォーム

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7738838/15/ja