冬の味覚の代表といえば「カキ」。しかし、カキは“海のミルク”と呼ばれる一方で、ノロウイルスや細菌による食中毒リスクが常に問題視されてきました。そんな中、宮城県の取り組みと、特許技術が大きな注目を集めています。

今回は、PR TIMESで紹介された宮城県の海洋深層水を活用したカキ浄化事業と、関連する特許第6240037号「カキの畜養方法」を組み合わせて、その技術的背景と将来性を探ってみます。

出典1:PR TIMES

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000267.000009278.html

出典2:特許情報プラットフォーム

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6240037/15/ja

1.海洋深層水とは?

海洋深層水とは、水深200〜700mの深さから汲み上げられる海水のこと。表層の海水とは異なり、

- 病原性ウイルスや細菌が存在しない清浄性

- 栄養塩(窒素・リン・ケイ素など)が豊富

という特徴を持ちます。

この清浄かつ栄養価の高い海水を、カキの畜養に活用するというのが本特許技術のポイントです。

2.特許技術の概要(特許6240037号)

従来のカキ浄化は、紫外線殺菌を施した表層水を用いて行われてきました。ところが、以下のような課題がありました。

・超微小なウイルス(ノロウイルスなど)の完全除去が困難

・UV処理には高コストがかかる

・長時間の畜養でカキの品質が低下

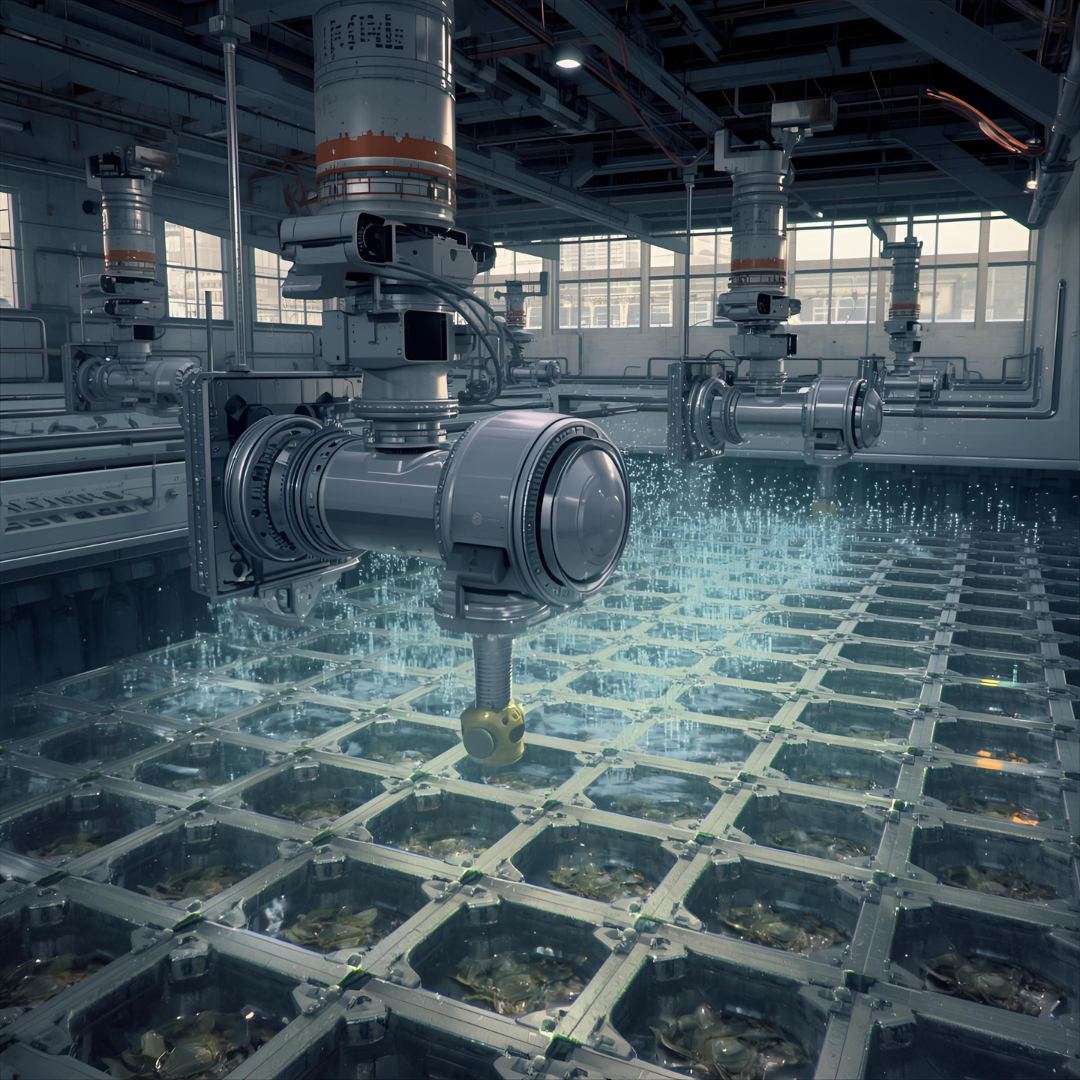

そこで開発されたのが、海洋深層水をかけ流してカキを畜養する方法です。

技術的特徴

・水温:8~18℃(特に11~16℃が最適)

・畜養時間:24~48時間

・換水率:水槽の容積に対して1日あたり2.5回転が最適

・効果:ノロウイルス・細菌を99.9%低減、かつ鮮度・栄養価を保持

つまり「安全でおいしいカキ」を効率的に供給できる仕組みが特許によって確立されたのです。

3.宮城県の取り組みと地域振興

宮城県は2017年から、三陸の漁業者と連携して海洋深層水を使ったカキの浄化事業を展開しています。

PR TIMESの記事によれば、この取り組みによって:

・食中毒リスクの大幅低減

・ブランド牡蠣としての差別化

・持続可能な養殖業の推進

といった効果が期待されています。特に東日本大震災以降、地域漁業の復興と高付加価値化が課題となっていた中、この技術は「地域ブランド力」を高める武器になりつつあります。

4.技術とビジネスの接点

特許6240037号は、食品安全の向上という社会的意義に加え、次のようなビジネス的インパクトも持っています。

・外食産業や輸出市場での需要増:安全性の裏付けがある牡蠣は海外でも高評価

・海洋深層水の多用途展開:カキ以外の養殖魚介類や、藻場再生など環境事業への波及可能性

・知財戦略としての強み:技術特許があることで、国内外の市場で模倣を防ぎ、地域産業の独自性を確保

つまり「科学的裏付けを持った牡蠣ブランド」が、地域経済を支える新たな基盤になり得るのです。

5.まとめ

「海洋深層水を用いたカキの畜養方法」(特許6240037号)は、食の安全と地域振興を同時に実現する画期的な技術です。

宮城県の取り組みは、単なる食品技術ではなく、知財と地域資源を活かした地方創生モデルとしても注目に値します。

冬に味わうカキが「美味しい」だけでなく「安心」でもある背景には、こうした研究開発と特許技術の力があるのです。