日本は少子高齢化による人口減少に直面し、国内市場の縮小が避けられません。一方で、世界では人口増加が続き、健康意識や「和食」人気の高まりに伴い、日本の食品技術に対する期待が急激に高まっています。こうした環境下、食品特許を海外で取得することは、日本企業にとって単なる知財保護に留まらず、成長戦略の要となります。

1.日本食の海外人気と海外進出の潮流

2023年時点で、日本国外にある日本食レストランは約18万7,000店に達し、10年前の約3倍に増加しました。この背景には、和食の“健康的・洗練されたイメージ”やアニメ文化の影響もあります。こうした世界的な日本食人気は、日本企業が特許取得を通じて技術とブランドを守りつつ、海外で信頼性の高い製品を展開する好機となります。

出典1:農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/kikaku/231013_12.html?utm_source=chatgpt.com

2.機能性食品市場の急速拡大と特許戦略

世界の機能性食品市場は2024年時点で約3,550億ドルと評価され、2034年には約6,700億ドル規模に成長すると予測されています(CAGR 6.7〜6.9%)。健康志向の高まりに伴い、プロバイオティクス飲料や栄養補助食品が次々と登場しています。研究開発の成果を特許で保護することは、模倣を防ぎ、研究投資を守り、ライセンス収益化にもつながります。

出典2:”Functional Food Market Size and Forecast 2025 to 2034″

https://www.precedenceresearch.com/functional-food-market?utm_source=chatgpt.com

3.途上国の栄養課題と日本の機能性食品技術寄与

途上国には、飢餓や微量栄養素欠乏、乳幼児死亡率の高さなど深刻な課題があります。加えて、高温多湿な気候によって穀物の保管環境が十分でなく、アフラトキシンなどのカビ毒に汚染された穀物を摂取してしまうリスクも無視できません。これらのカビ毒は肝疾患や免疫低下を引き起こし、慢性的な健康被害につながります。

出典3:WHO

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mycotoxins?utm_source=chatgpt.com

こうした衛生課題に対し、日本の発酵食品技術は一つの解決策になり得ます。例えば、納豆菌や乳酸菌などのプロバイオティクスは腸内環境を整え、免疫力を改善する作用が報告されています。衛生的に管理しきれない食環境でも、発酵由来の機能性食品を摂取することで感染症リスクや免疫低下を予防・緩和又は回避できる可能性があります。

出典4:”In vitro detoxification of aflatoxin B1 and ochratoxin A by lactic acid bacteria isolated from Algerian fermented foods”

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1049964423000348?utm_source=chatgpt.com

出典5:特許情報プラットフォーム

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7529394/15/ja

(出典5の補足:この発明は、乳酸菌が産生する菌体外多糖(EPS)を活用した、飲食品由来で手軽に摂取できる抗ウイルス組成物の開発を目的としています。研究により、EPSが腸管感染性ウイルス、特にノロウイルスの増殖を抑制し、抗ウイルスタンパク質IFN-βの放出を促進することが確認されました。このような組成物は、特に医療体制が十分でない発展途上国においても有用です。発展途上国では、幼児がノロウイルス感染症により重症化し、脱水症状などで命に関わるケースが多く見られるため、手軽に摂取できる抗ウイルス食品は予防や感染拡大の抑制に貢献する可能性があります。)

さらに、日本企業が持つ保存・包装技術と組み合わせれば、現地の高温多湿環境でも品質を維持できる食品供給システムを構築できます。こうした技術を海外特許で守ることで、日本の食品産業は途上国の健康課題に貢献しながら、新たな市場を創出できるのです。

4.食品企業の「商社化」と特許の役割

海外での食品特許取得は、製品保護だけではなく、食品技術を「パッケージ化」し、現地向けにローカライズして展開する“商社化”したモデルの構築においても重要です。ライセンス提供や合弁事業を通じ、現地の需要に合った技術移転を実現できます。さらに、特許を活用することで、現地のパートナー企業に対して自社技術の独自性や信頼性を明確に示すことができ、交渉力の向上やブランド価値の強化にもつながります。また、知財ポートフォリオを整備しておくことで、模倣や技術流出を防ぐと同時に、現地での規制対応や品質保証にも一貫性を持たせられます。特許は、こうした先進的なビジネスモデルを成立させる基盤であり、食品企業が“商社化”していく過程での競争優位を確保する手段とも言えます。

5.AI × 食品技術:革新的な機能性食品開発へ

AIは消費者データや臨床データから成分の最適組み合わせを導き出し、新素材発見やパーソナライズ栄養に役立っています。AIによる研究効率化は、特許対象となる新規食品素材や製造法の発見を加速し、日本企業が国際的に知財優位を築く武器となります。

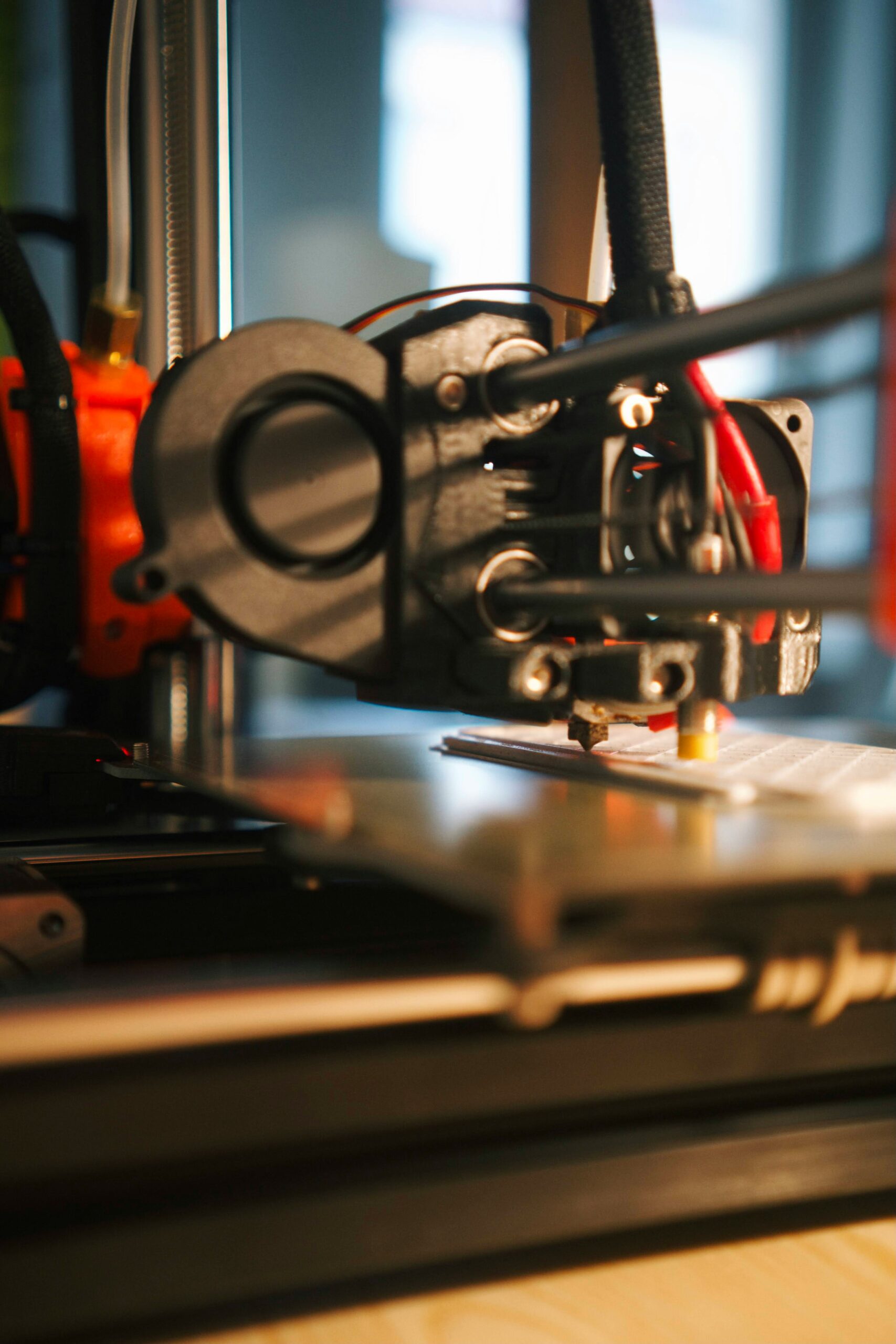

6.3Dフードプリンタによる日本食代替品の展開可能性

近年注目されるのが、3Dフードプリンタです。寿司や刺身を模した食品を作り出し、外観や食感を本物に近づける技術が進んでいます。保存性や物流の課題を克服できれば、日本食体験をパッケージ化して提供する新しいビジネスが成立します。特許で技術を守り、衛生基準をクリアしたうえで展開すれば、現地市場での安全性確保とブランド強化につながります。

出典6:「3Dプリンタで“印刷した寿司”は美味しいのか?」

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1645811.html

7.具体企業事例:国際展開と知財戦略

・味の素:アミノ酸研究を基盤にグローバル市場で栄養補助食品を展開。特に新興国での栄養改善プロジェクトに参加し、技術と社会貢献を両立。

出典7:味の素公式HP

https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/nutrition/activity01/

・日清食品:即席麺を世界中で販売しつつ、保存性・栄養性を改善した製品開発を行い、特許で技術を保護。

8.リスク・留意点

機能性食品の効能表示は国ごとに規制が異なり、EUや米国では科学的根拠を厳格に求められます。

出典9:https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_food?utm_source=chatgpt.com

さらに、現地の食文化や宗教的価値観に沿わないと受け入れられにくい場合もあります。特許戦略には、規制対応・文化適応・科学的裏付けの三点が不可欠です。

9.結び:特許は未来を創る布石

国内市場の縮小は避けられませんが、日本の食品企業が持つ「文化」「技術」「健康志向」は世界でこそ強みを発揮します。海外特許は模倣防止の手段であると同時に、3DフードプリンタやAIと融合した新しい食ビジネスを生み出す“攻めの戦略”です。こうした海外展開と知財活用は、企業の成長ポテンシャルを高める重要な要素として株主からも注目され、中長期的な投資価値の向上につながります。